小孩要長大到一定的年齡後,

才會主動開口問起自己小時候的事。

「媽媽,我小時候乖嗎?我小時候很愛哭嗎?」

弟弟小小的一個問句,裡面藏著好大的學問──

你敢開口問你的另一半,

「我在你眼裡是如何的伴侶」嗎?

沒有十足的把握,沒人敢問的。

因為問的背後,

就表示你可能會「聽到別人批評你」的話了。

對著孩子回答這樣的問題,

一定要小心,不建議你開玩笑。

於是我就著弟弟的問題開始回想:

「媽媽完全想不到你有不乖的時候。

你小時候不愛哭,

很活潑但不調皮,

任何時候都好可愛好可愛……」

我沉浸在那些甜蜜的回憶裡,

甚至恨不得時光可以倒流。

任何時候都可愛?有這種孩子嗎?

沒錯,我眼裡的姊姊弟弟就是。

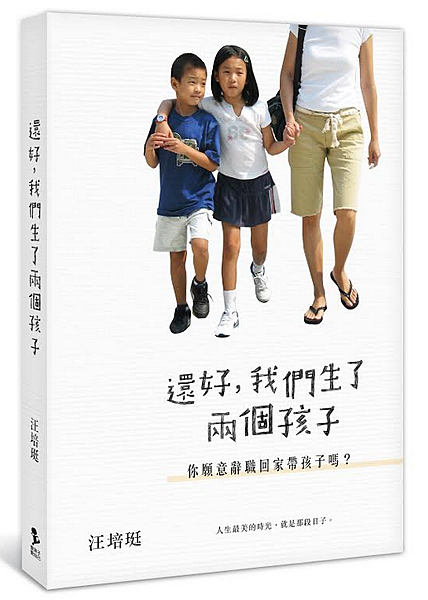

這也是後來我寫出

《喂故事書長大的孩子》的最初動機。

但是我從來不認為是我的孩子特別,

我總認為每個孩子只要放對了環境,

都會是可愛的。

真的,好多父母開始幫孩子念故事書了。

於是,問題來了,

「我的孩子也聽了好多故事,

為什麼還是這麼不聽話?」

或是,「我的孩子很愛看課外書,

但功課卻不是很好?」

唉呀,

故事書又不是萬靈丹,

孩子也不是工廠做出來的產品

──父母不能老想著,套用別人的教養公式,

然後馬上就可以看到跟別人一樣的結果。

父母還需要有等待的能力。

幫小孩念故事書,就是父母的一種等待。

「愛」、「教養」和「等待」這三件事,

在父母幫孩子念故事書的過程裡,交互作用著。

你愛你的孩子,所以你願意在上了一天班後,

打起精神來為孩子念上幾本睡前故事。

故事滋養著、教養著孩子幼小的心靈,

而你不急不徐,不急著看到成果,

因為孩子的未來,最後要靠他自己努力,

不是父母一廂情願就可以完成的。

一開始,我以為好孩子是故事書養出來的。

但是後來,我發現──

愛,才是一切的源頭。

留言列表

留言列表